『Janacek Sinfonietta (1/3) WDR Sinfonieorchester Jukka-Pekka Saraste』

あーなんかだめだ。今回「1Q84」が好きだ。こんなんはじめて。ほんとに。

これまでは村上春樹といっても冷やかな客観的な気持ちしか持てなかったのに、「1Q84」は好き。気になるタイプ。コクっちゃう。

村上春樹読んで「こんな」気持ちんなったのはじめてだなあ。(大して読んだことないんだけど。これまで)

いい意味で(?)胸騒ぎがするの。うまくいえない。

- 作者: 村上春樹

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 2009/05/29

- メディア: 単行本

- 購入: 45人 クリック: 1,408回

- この商品を含むブログ (1306件) を見る

- 作者: 村上春樹

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 2009/05/29

- メディア: 単行本

- 購入: 40人 クリック: 432回

- この商品を含むブログ (966件) を見る

「リトル・ピープル」って、でも単に「ビッグ・ブラザー」からのダジャレってだけでそっからなんだかもっともらしい様態を設定してったんだよなあ。設定というか物語をこさえていったというか。

思いついたのはだからずっと前かも知れない。シャレで「リトル・ピープル」って出て来て、それがやがて形を得て意味を持ち始め、それがいつか「1Q84」という小説へと導き入れられていく。

- 作者: ジョージ・オーウェル,George Orwell,新庄哲夫

- 出版社/メーカー: 早川書房

- 発売日: 1972/02

- メディア: 文庫

- 購入: 16人 クリック: 299回

- この商品を含むブログ (267件) を見る

アバとクイーンがdisられてるのは村上春樹の世代的なもんかも知れん。「なんだよ、あのチャラチャラしたのっ」的な。「おれのROCKじゃねー」みたいな。

おれはぜんぜんジェフ・ベックに詳しくないので作中、天吾が来てるジェフ・ベック来日記念Tシャツがいつの来日で(とうぜん調べない)、どんなんか絵が浮かばないのが残念無念。

後半、特に大きな役割を果たす「猫の町」という短編、でもいーよねー。それだけでイー。充分イー。

天吾の父親はNHKの集金人なわけで、したらいつしかNHKで「1Q84」を取り上げるのに、ちょっと気不味いわね。ましてドラマ化なんてちょいと無理。前例もないけどさ。村上春樹ドラマ化。

で、まーその話を特にしなければいーだけなんだけどさー。

『NHKに捧げる歌/早川義夫』

「1Q84」てまだ出回ってないのんかしら?今日、成田空港の本屋でも置いてなかったし。

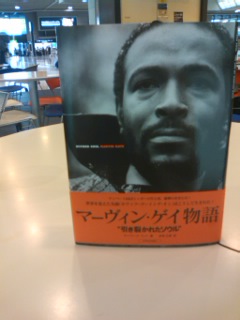

で、今度は「マーヴィン・ゲイ物語 引き裂かれたソウル」を読み始めている。

父との確執、DV、カルトな信仰と「1Q84」と被るところがある。

マーヴィン・ゲイ物語 引き裂かれたソウル (P‐Vine BOOKs)

- 作者: デイヴィッド・リッツ,吉岡正晴

- 出版社/メーカー: スペースシャワーネットワーク

- 発売日: 2009/05/28

- メディア: 単行本

- 購入: 1人 クリック: 17回

- この商品を含むブログ (15件) を見る

村上春樹と橋本治で対談して欲しい。

「1Q84」よかったんで人の感想とか読みたいが、一方、分析みたいの(たとえば「リトル・ピープル」とはなにか?とかさ)は読みたくないんだよなあ。リトル・ピープルはリトル・ピープルだよ。「説明しないとわからないものは説明してもわからない」し、あるものはただあるし、起こることはただ起こるんだ。

それに映画でも小説でもそうだけど、テーマみたいな話をしてしまうとそれぞれの描写が、そこにこそ感じ入るものがあるのに、みんなトンじゃう、それがイヤ○ 青豆がひとり部屋ですごしてるときや、天吾が空見上げてる、「麦頭」で酒飲んでる、そういうのが消えちゃうから。そっちこそが大事だから。それこそが「テーマ」だから。そのものだから。

ファッション描写がいちいち丁寧だけれど、それってどうしてんのかなあ?なんか雑誌見たりとか、人に聞いたりとか?具体的にどうしてんのか知りたい。

CR1Q84とかCR村上春樹とか出せばいいと思いついたおれは天才。

「1Q84」、文章がひどく俗というか紋切り型を平気で使っていて、でもそれは意図してのことだと思うの。ありきたりの言い回しでどれだけのことができるのか?みたいな。一見なんでもないようでいて、実験でもあるかのような。ステレオタイプでも切実なものは描けるんだよ、という。(以前の作品に疎いので、村上春樹がこれまでどういう風に文章を綴り、どんなクセと考えがあるかは知らない)

「1Q84」、つづきがあったらヤだなあ。

まああればあったで、それはそれですぐに納得、なじめもするけれど、いまはできればこのぼんやりとした感じを抱いていたい。いましばし。

(まー要は謎解きみたいのんがあったらヤだなあってことなんだけどさ。言わずもがなが。まーあるはずもないか。説明してわかんないことは説明したってわかんない、んだから)

「1Q84」がよくてなじんでしまい、そっちの世界の人間だと思い、おれは青豆や天吾みたいなんがなじめると思い、そうだったとあらためて知り、理解し、思い出し、現実にはどうにもやっぱりうんざりしかしないけれど、そこを生きていくのです。1Q84年を更に25年を過ぎし現在。

天吾と青豆、彼ら二人はもうすでに「出会った」のだ。それはなにごとにも換えがたいスゴイことなんだ。